「福利厚生ってあるけど、実際どう使えばいいのかわからない…」そんな声、意外と多いのではないでしょうか。

カロリパークスが行った全国調査(対象533名)では、福利厚生が“届きやすい人”と“届きにくい人”が、働き方によって大きく分かれていることがわかりました。

働き方も生活スタイルも多様になった今、「制度そのものが良いかどうか」だけでなく、“その人にとって使いやすいか” が大切になっています。

この記事では、調査から見えてきた“リアルなギャップ”を解説していきます。

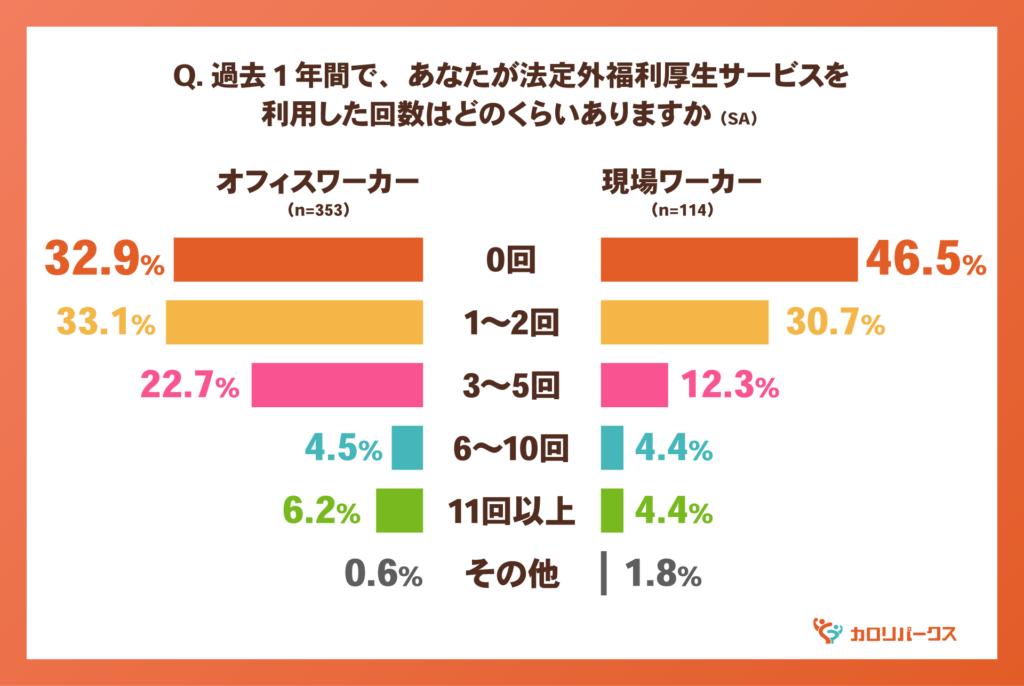

約半数の現場ワーカーが「1年で一度も利用していない」という現実

まず驚くのが、福利厚生の利用頻度の差です。

- オフィスワーカー:利用ゼロ 32.9%

- 現場ワーカー:利用ゼロ 46.5%(ほぼ半数!)

現場ワーカーは、毎日違う場所で働いたり、シフト勤務だったりと、会社からの案内に触れるタイミングがもともと少ない傾向があります。「制度はあるのに届いていない」そんなもどかしさが感じられる結果となりました。

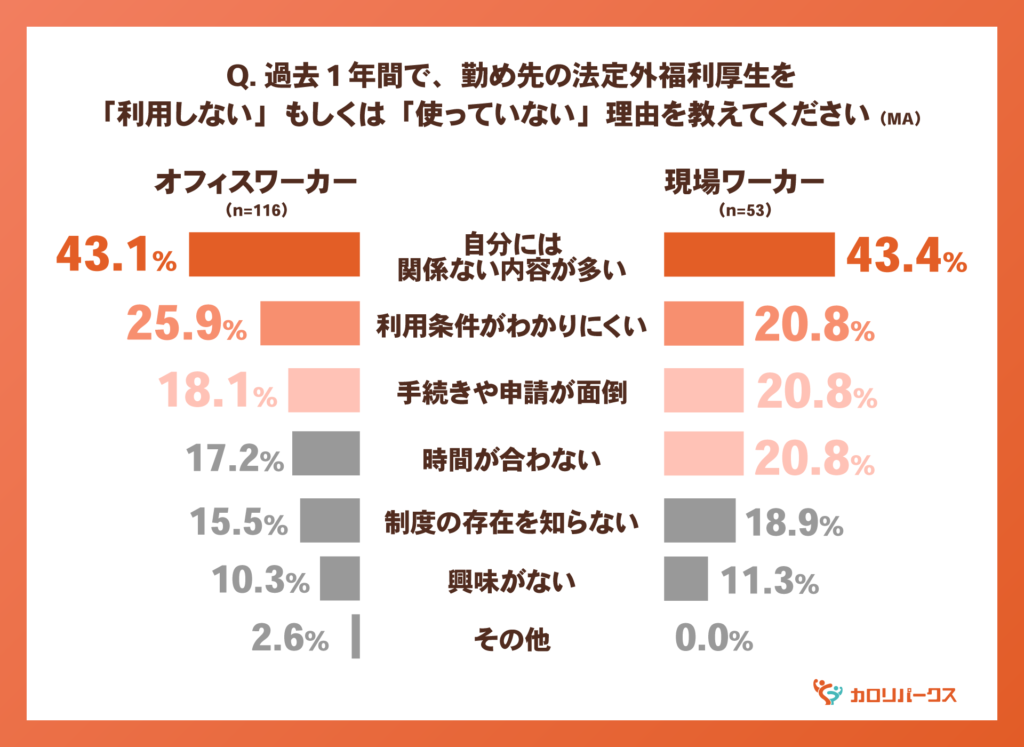

“使わない理由”は、意外と身近なものが多い

調査では、使っていない人の理由が3つに集中していました。

- 自分には関係ない内容が多い

- 利用条件がわかりづらい

- 手続きや申請が面倒

現場ワーカーに多かったのは「時間が合わない」という声。どれも「気持ちはわかる…」と共感しやすい理由ばかりで、“使わないのはズボラだから”ではなく、環境や仕組みの影響が大きいことがわかります。

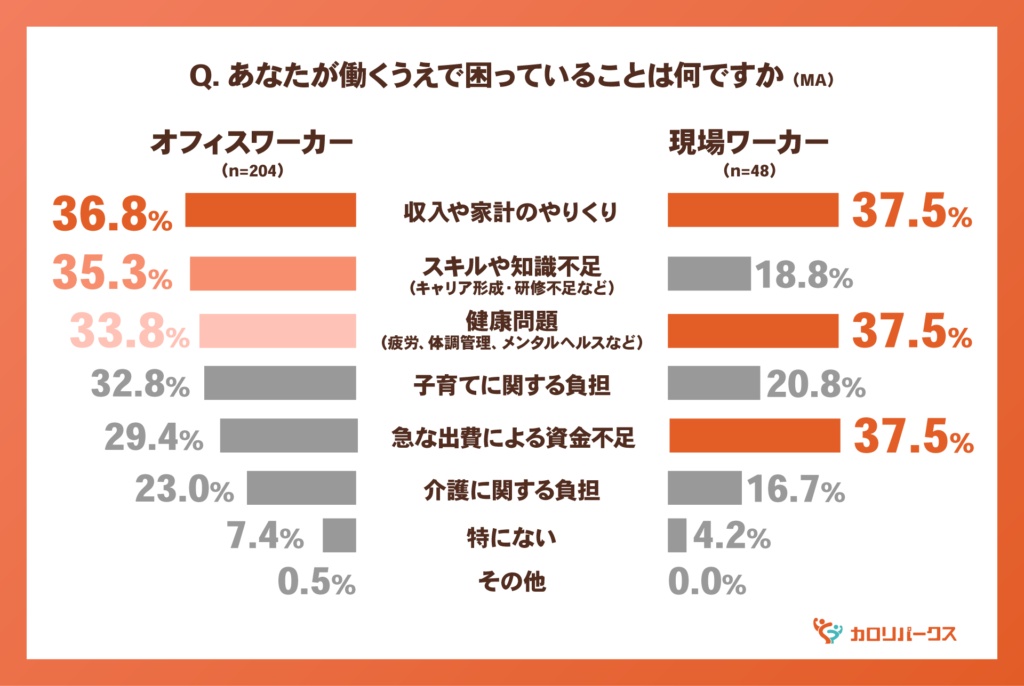

働き方で違う“今困っていること”

福利厚生のニーズは、働き方によってこんなに違います。

オフィスワーカーの悩み:仕事の先を考えたい、成長したい。

まず多くの方が感じているのは、家計や収入への漠然とした不安です。

そこに加えて、「もっとスキルを伸ばしたい」「キャリアの選択肢を広げたい」といった気持ちも強く、未来に向けた成長や学びへのサポートがあると、より働きやすさにつながる傾向があります。

現場ワーカーの悩み: 「今日・明日」に直結する生活の安心が大事。

一方で現場ワーカーが悩みとして挙げるのは、収入の心配に加え、突然の支出や体調面の不安など、日々の生活に直結する「足元の困りごと」です。

現場中心の働き方では、健康管理や急な出費をカバーできる仕組みがあると、“今日から役に立つ安心”につながりやすいことがうかがえます。

仕事内容によって、求めるサポートの優先順位は異なることがわかります。

“自分に合った福利厚生を選んでいい”という、当たり前のようで見落としがちな気づきが、今回の調査から浮かび上がりました。この気づきは、制度を選ぶうえでもヒントになりそうです。

一度使ってみると「意外といい!」8割超

興味深いのは、利用経験者の声です。

- 役に立つと感じた:8割以上

- 役に立たない:0%(ゼロ!)

つまり、「知れば使いたくなる」「使えば好きになる」そんな“後から効いてくる制度”が多いということがわかります。知らなかっただけ、使わなかっただけで、本当は自分の生活を楽にしてくれる制度が眠っているのかもしれません。

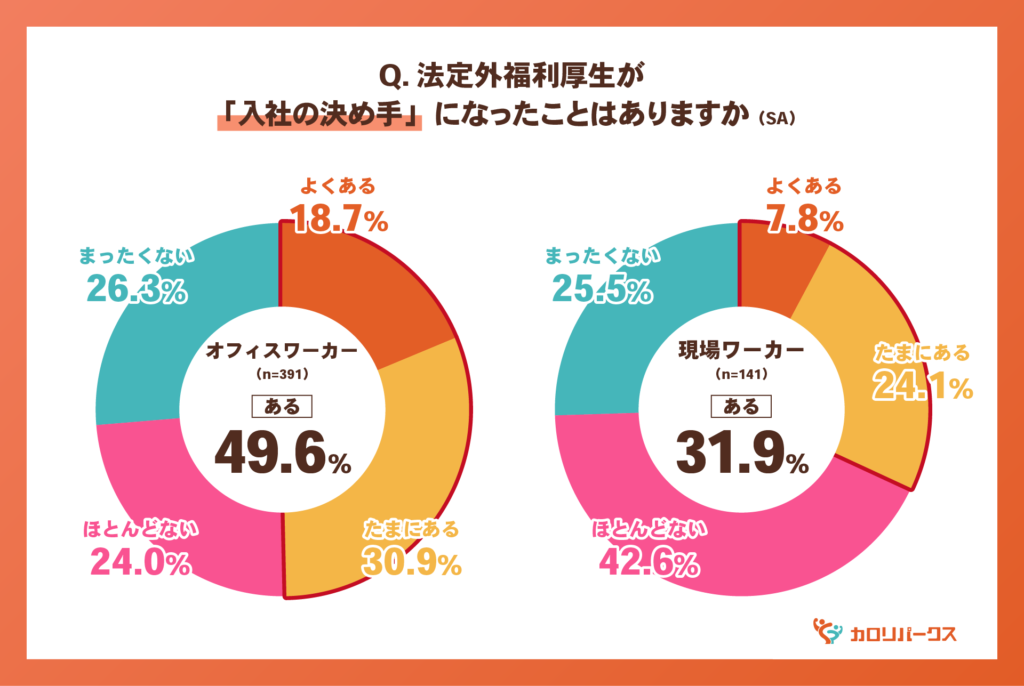

入社の決め手より「続けたいと思える理由」になる

福利厚生の魅力は、実は“入社後”にじわじわ効いてくるようです。

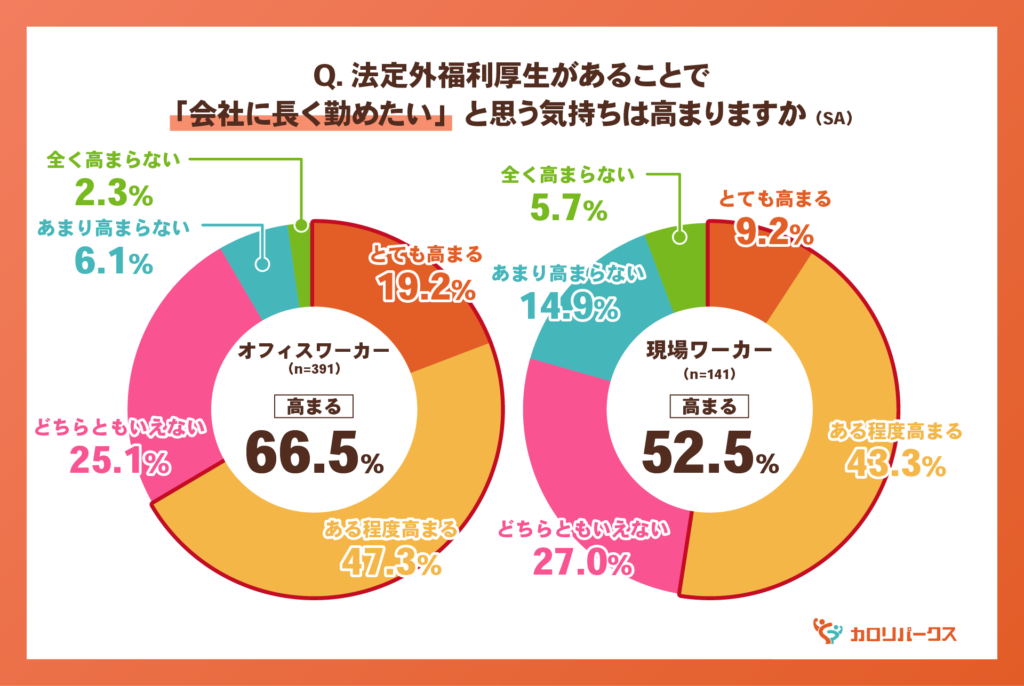

調査では、半数以上が「長く働きたい気持ちにつながる」と回答。(オフィス66.5%/現場52.5%)

「自分のことを気にかけてくれている」「生活の中で助けられている」そんな実感が、日々の安心につながっているようです。

福利厚生は“特別な日”より“毎日”のために

今回の調査を行ったカロリパークスでは、運動・睡眠・食事・健康データなど、“毎日の行動”をそっと支えてくれる仕組みが続々追加される予定です。福利厚生はこれから、「特別なときに使う制度」から“日々の暮らしの味方”へと変わりつつあります。

まとめ

今回の調査からわかったのは、福利厚生は“あるだけ”では十分に届かないということ。

もし「使いにくい」「自分には合っていない」と感じているなら、一度担当者に相談してみるのも良いタイミングです。

働き方に合う形へ少し整えるだけで、毎日の安心につながる制度に変わっていきます。

※本記事は、カロリパークスが実施した「福利厚生に関する調査」をもとに構成しています。

▶調査概要

【調査方法】インターネット調査

【調査地域】全国

【調査対象】法定外福利厚生制度を持つ企業に勤める男女

【サンプル数】 533人 【調査期間】 2025年10月29日(水)~10月31日(金)

【ニュースネクスト編集部】